“100개 X 100명이 혁신이다”

한국화장품중소기업수출협회 '중국 화장품시장 집중 컨퍼런스'

시노코리아 박영만 대표 ‘중국에서는 브랜딩보다 판매가 최우선, 한 번에 다량판매 보다 다수·소량 판매로 전환 시급

차성준 기자 csj@cncnews.co.kr

고개를 주억거리게 하는 설득력. 박영만 대표의 말 한마디엔 중소기업이 느끼는 당장의 고민을 콕 짚어내는 힘이다. 그는 첫 일성으로 “똑똑한 제품이 브랜드를 알란다”는 단 한 마디로 청중을 술렁이게 만들었다. 이어 “마케팅이 선순위가 아니다. 중소 브랜드는 ‘제품력’이 중요하다”고 일침을 놨다. K-뷰티의 중국 진출에 ‘브랜딩’과 ‘마케팅’만을 당연시 여겼던 ‘답습’을 겨냥한 반격이 시작됐다.

▲ 시노코리아 박영만 대표는 "중소 브랜드는 '제품력'이 중요하다"고 강조한다.

앞서 강도 높은 강의가 이어져 집중력이 바닥칠 순간, 청중이 귀를 연 이유는 하나였다. “진짜 팔리는 얘기만 하겠다”고 말해서다. 중소 브랜드에게 ‘우리도 할 수 있다’는 울림이 전이되는 순간이다.

(사)한국화장품중소기업수출협회가 20일 개최한 ‘중국 화장품시장 집중 컨퍼런스’에서 마지막 연자로 나선 시노코리안 박영만 대표의 거침없는 직언은 ‘사이다’였다. 중국에서만 14년의 ‘영업통’이라고 자신 있게 외친 박 대표. 신랄하게 내뱉는 경험담은 국내 중소 화장품 브랜드가 중국시장에서 살아남아야 하는 '절박함'이 뭔지를 일깨웠다.

#1. 중국 공급가 “얼마면 돼?”

청중을 사로잡은 박영만 대표의 멘트는 “중국 공급가 얼마면 될까?”였다. 이는 지금까지의 강연에서 대부분의 연자가 발표를 꺼려한 금기어다. 반면 박 대표는 핵심을 건드렸다.

모두가 궁금했던 답변은 간단했다. “통상적으로 공급가격은 20%”라는 직언에 강연장은 침묵했다. 그러나 그는 “중국 시장에 진출하고 싶은가? 그렇다면 중국에 맞춰라”고 단언했다.

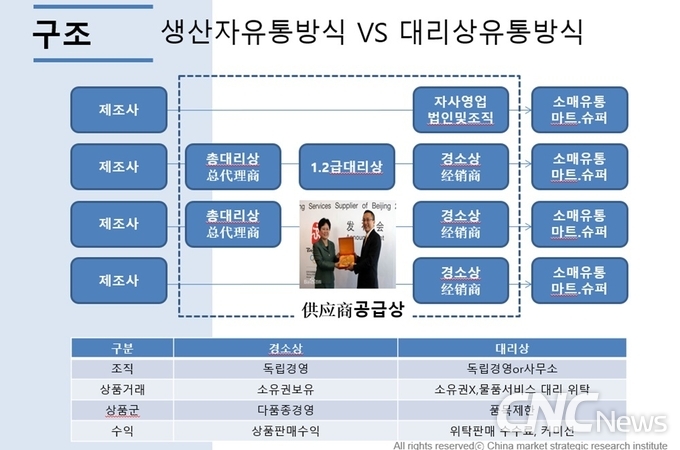

박 대표의 이론은 생산자유통방식의 ‘우리나라’와 대리상유통방식의 ‘중국’의 상반된 시스템의 이해가 전제조건이다.

직경 5500km의 중국을 직접 관리할 수 있는 유통기업은 드물다. 그래서 중국에서의 유통은 대리상 구조가 기본이다. 제조사가 유통을 원할 때 ‘총대리상(总代理商)’ → ‘1·2급 대리상’ → ‘경소상(经销商)’ → ‘소매유통(마트·슈퍼)’의 과정이 통상적이다. 거치는 단계가 우리나라보다 많다.

▲ 중국의 대리상유통방식의 구조.

‘제조사’ → ‘총대리상(总代理商)’ → ‘1·2급 대리상’ → ‘경소상(经销商)’ → ‘소매유통(마트·슈퍼)’의 과정이 통상적이다.

박영만 대표에 따르면 인지도 없는 중국 로컬 브랜드의 현지 공급가는 38~40% 내외다. 우리나라 브랜드가 중국 현지에서 생산해도 공급가를 38~40%에 맞춰야 한다는 얘기다. 그는 역으로 계산하라고 조언한다. 즉, 현지 공급가에 물류비와 대리상의 커미션을 떼면 공급가는 20% 정도가 보편화된 수치라고 전했다.

그렇다고 공급가를 그냥 20% 선에서 당연하게 결정해서는 안 된다고 경고한다.

먼저 △어디서 판매할 것인지 △대리상이 총대리상인지 △자사몰을 보유하고 있는지를 파악한 뒤 거래 조건을 제시해야 한다고 코치한다. “자사몰을 운영하는 공급상은 50%를 제시해도 계약한다. 총대리상과 1·2차 대리상을 거치지 않기 때문에 이익을 보존할 수 있어서다”고 밝혔다.

마지막으로 대리상과 계약할 때 “판매 금액의 최저한도를 분명히 전해야 한다”라고 제언했다. ‘얼마 이하로는 팔지 말라’고 확답 받아야 하는 이유는 중국 현지에서 가격 파괴를 방지하기 위해서다.

그렇다면 중국 시장에서 프로모션 가격은 어떻게 산출해야 할까? 박 대표는 타오바오에서 비슷한 상품을 검색해보면 답이 나온다고 했다. 가격 산출에 앞서 ‘수량’ 단위로 검색 한 뒤 개당 단가의 10% 내외 조정이 핵심이다.

#2. ‘100 X 100 > 10000’ 법칙

“브랜딩 된 제품만 중국에서 팔린다”는 국내 유수의 전문가 해법에 반대표를 던지는 인물이 박영만 대표다. 오히려 “1만 개 팔아줄 ‘빅 바이어’보다 100개를 구입할 100명의 ‘스몰 파트너’ 찾기에 힘을 쏟아야 한다”고 당차게 말했다. 그가 제안한 법칙, ‘100 X 100 > 10000’이다.

이 법칙은 브랜드 파워가 부족하면 거들떠보지 않는 ‘빅 바이어’의 경험에서 도출됐다. 오히려 다수의 스몰파트너 확보가 국내 중소기업이 중국뷰티 시장에서 생존할 수 있는 방법이라고 그는 덧붙였다. ▲ 박영만 대표는 “제품이 유명하면 브랜드도 알려지기 마련”이라고 조언했다. 1. 잇츠스킨 ‘데스까르고(달팽이 크림)’ 2. 네이처리퍼블릭 ‘수딩 앤 모이스처 알로에베라 92% 수딩젤’ 3. 게리쏭 ‘마유크림’.

▲ 박영만 대표는 “제품이 유명하면 브랜드도 알려지기 마련”이라고 조언했다. 1. 잇츠스킨 ‘데스까르고(달팽이 크림)’ 2. 네이처리퍼블릭 ‘수딩 앤 모이스처 알로에베라 92% 수딩젤’ 3. 게리쏭 ‘마유크림’.

‘제품’과 ‘브랜드’ 사이의 순위도 확고하다. 일단 제품이 팔려야 한다는 게 ‘장사꾼’ 박 대표의 입장이다. ‘브랜딩’과 ‘마케팅’은 그에게 후순위였다. “네이처리퍼블릭, 잇츠스킨, 게리쏭 브랜드를 모르는 중국인이 ‘수딩젤’, ‘달팽이크림’, ‘마유크림’은 안다”며 “제품 하나라도 판매하는 게 중소기업에게 ‘브랜딩’이고 ‘마케팅’이다”라는 새로운 관점을 제시했다.

일 년의 반을 중국에서 판매에 몰두한다는 그는 나머지 시간을 국내에서 제품 소싱에 소진한다. 일례로 “핸드크림에 고리 하나 부착한 아이디어 제품이 ‘대박’ 났다”고 공개했다. 이 브랜드는 한국은 물론 중국에서도 전혀 알려지지 않았으나 매월 1만 개씩 ‘시노코리안’을 통해 팔려나간다며 성공사례를 내놨다.

대형 플랫폼 입점의 맹목적인 접근도 지적했다. 그는 “중소기업이 운이 좋아 타오바오에 입점해도 600만개 상점 중 하나일 뿐”이라며 “중국에는 타오바오와 징둥 말고도 재미있는 플랫폼이 수 천 개에 달한다. 100개를 판매할 수 있는 100개의 플랫폼 공략이 옳다”고 했다.

박영만 대표는 강연 말미에 “화장품 산업은 ‘물건’이 아닌 ‘환상’을 파는 사업”이라고 확언했다. ‘나’를 아름답게 만드는 ‘유일’한 제품으로 인식시켜야 한다는 풀이다. 바이어 1명에게 100개, 1000개가 팔리면 그때부터 우리 중소 브랜드의 ‘신화’는 시작될 것이라며 희망을 전파했다.